こけしの組み立て

こんにちは!三代目英之です。

東北地方もついに梅雨明けを迎え、夏本番。先週末くらいからすっごく暑くなってきました。

夏のこけし作りは大変なこともいろいろありますが、その一つに「墨」の問題が出てきます。

すずりで墨をするわけなんですが、夏はその暑さと風で、すぐに墨が乾いちゃいます。そしてまたする。ちょっとしたらまた乾いてる!

こんなことの繰り返しです。

さて、今日のろくログですが。

先週作っていた「誠旧型直胴椿」。もう一度ロクロにかけてろうを塗って、あとは組み立てるばかり。

こけしの頭と胴の組み方には数種類あります。今回のこけしはその中の「さしこみ式」と呼ばれるもの。

さしこみ式は、頭と胴の両方に穴をあけておいて、別に用意した棒で組み立てる、シンプルなものです。

写真はもうすでに胴に棒を差し込んであります。

胴から出てる棒を、頭の方の穴に差し込みます。この時、特に頭に傷がつかないよう細心の注意を払います。

わたくしの祖母(つまり誠さんの奥さん)は、かつて「仕上げのバカヤロ」とよく言ってました。99%上手に作っていても最後の一手で台無しになるという経験は、工人ならだれでも経験していることでしょう。そんなことを一言で教えてくれたんですね。

そんな祖母のことを思い出しつつ、無事に40体完成しました!

東京こけし友の会のみなさま、あともう1種類40体作ったら完成です!

赤ちゃんがかごでネンネ。ねむりえじこ

「えじこ」 とは、昔東北の農家では当たり前に見られた姿です。

子守をしながら農作業をしていた農家の方々が、子供をそばで寝かせておくためにわらで編んだあたたかいかご。それを「えじこ」と呼びました。

そのわらは普通の稲を収穫した後のわらではなくて、まだ生えたばかりのふわふわのやわらかい稲藁で編んだそうです。とてもあたたかく、やわらかい安心できる場所だったに違いありませんね。

ねむりえじこは、そんなあたたかい藁のかごで安らぐ赤ちゃんを表現して作られています。

まるで生きているようにかわいらしく動く姿を動画でご紹介しています。ぜひご覧くださいね。

マラカスこけし(ガラ入りこけし)

マラカスこけし(ガラ入り・頭部小豆入り)

普段は普通のこけしなのに、ちょっと振ってみると、マラカスのような小気味のよい音が聞こえてくるのが「ガラ入りこけし。」

これは頭部をくり抜いて、小豆を入れることで中でこけしと響きあって音がでる特別な細工なのです。

ガラ入りこけしの作業工程をご紹介しましょう(^ω^)

(この工程は伝統こけし工人佐藤英之のものですので、他の工人のものとは異なります)

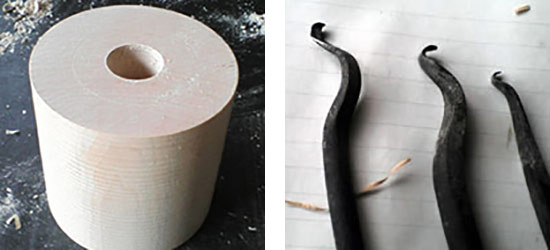

作業工程1

まずよく乾燥させたイタヤカエデの木を丸く加工して、細い下穴を開けておきます。

穴を開けるのには右写真のような特殊な曲がったかんな棒を使用します。

作業工程2

ロクロに材料をかけて、かんな棒で穴を広げていきます。

かんなくずがすっごくたくさん出ます!!普通のこけしの3倍は出てるはずです。

作業工程3

穴を掘り終わると、いよいよ小豆の登場。

今回の8寸5分のこけしの場合だと、大体20~25個くらい入れます。

作業工程4

そして穴を閉じる為のふたを作ります。これが結構難しい。

ぴったりあわすには何度もくり返しやってみるしかありません。

作業工程5

もう一度ロクロにかけて、頭の形にしていきます。そしてロクロ線を入れると、木地挽き完成!

どうですか?とても中がくり抜いてあるようには見えないでしょう?ここが代々受け継がれた伝統の技なのです。

そして描彩をほどこし、仕上げをすると、ガラ入りこけしの完成!